チーム医療

院内にはそれぞれの専門性を活かした20以上の医療チームが活動しています。チームは、医師、看護師、薬剤師、臨床検査技師、理学療法士、栄養士、MSW(メディカルソーシャルワーカー)などで編成されています。

看護師は認定看護師・NST療法士・呼吸療法士など資格を有し、最も患者さんのそばにいるメンバーとして決め細やかな看護を提供し活躍しています。

チームの積極的な関わりにより、より質の高い医療を提供できるよう努めています。

- 心不全サポートチーム

- 糖尿病チーム

- NST(Nutrition Support Team) 栄養サポートチーム

- ICT(Infection Control Team) 感染制御チーム

- 看護部褥瘡対策チーム

- 呼吸ケアチーム

- 緩和ケアチーム

- 高齢者総合支援チーム

- 早期離床・リハビリテーションチーム

- 医療安全対策チーム

- AST(Antimicrobial Stewardship Team) 抗菌薬適正使用支援チーム

- 排尿ケアチーム

- ASA肝臓チーム

- 周術期管理チーム

- 摂食嚥下チーム

- 災害対策チーム

- 救急総合診療トリアージチーム

- RRT(Rapid Response Team)院内迅速対応チーム

- 身体拘束最小化チーム

- 重症入院患者サポートチーム

- 医療業務効率化DXチーム

- SOTT(職種横断棚卸しチーム)

- 精神科リエゾンチーム

- 画像病理報告書既読対策チーム

心不全サポートチーム

虚血性心疾患や不整脈、弁膜症、心不全などの心臓に病気を抱える患者さんは、病気と向き合い、病気が悪くならないように共に過ごしていかなければなりません。私たち心不全サポートチームは医師、看護師、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、医療ソーシャルワーカー、臨床検査技師などの多職種で患者さん一人ひとりに合った病気の付き合い方を一緒に考え支援します。

毎月第2木曜日 15時~講堂にて「心臓病教室」を行っています。どなたでも参加できますので、ぜひお越しください。

糖尿病チーム

糖尿病患者様をサポートするために、当院では糖尿病チームが活動しています。医師・看護師・薬剤師・管理栄養士・臨床検査技師・理学療法士・臨床心理士・歯科衛生士・医療クラークなどたくさんの職種で構成されています。糖尿病教室での集団教育や学習入院されている患者様への個別指導などを行っています。また、患者会である「つばさ友の会」での活動を通じ、患者様の気持ちに寄り添い、患者様自身が自分らしく糖尿病管理の自己管理ができるようにサポートしています。

NST(Nutrition Support Team) 栄養サポートチーム

患者さんひとり一人に応じて適切に栄養管理を実施するため、医師、歯科医師、薬剤師、看護師、管理栄養士、臨床検査技師など多職種が集まって実践するチームをNST(栄養サポートチーム)といいます。低栄養の患者さんや手術などで創部治癒促進の必要な患者さんなどの栄養についての話合い、またチームで患者さんの元への訪室を行っています。

食事だけでなく点滴や栄養剤も含め、栄養面でのサポートを行っています。

ICT(Infection Control Team) 感染制御チーム

ICTは各職種(医師、看護師、薬剤師、検査技師、その他医療技術職)で構成されており、感染症発生状況の把握・監視や院内の巡視、感染対策に関する勉強会を開催するなど院内の感染制御のために活動しています。

検査室からは主に耐性菌の検出状況などの情報を提供しています。

看護部褥瘡対策チーム

褥瘡予防と早期発見、褥瘡治癒促進を目指し活動しています。毎月の褥瘡発生患者さんの症例検討を行い、褥瘡リスク因子や看護介入について意見交換を行っております。発生状況は年々減少し、1%以下です。褥瘡対策に関する最新のエビデンスをもとにマニュアルの作成・改訂を行い、院内の褥瘡対策レベルアップを図っています。

呼吸ケアチーム

人工呼吸器からの離脱を目的とするチームです。呼吸器設定、薬剤投与、栄養剤の検討、リハビリ内容や歯科衛生士による口腔内評価や口腔ケアの指導などを多職種で検討しています。

緩和ケアチーム

がん診療に携わる医師、看護師、薬剤師、臨床心理士、医療ソーシャルワーカーなどが専門の医療チームとなって、がん患者さんとそのご家族を支援します。

高齢者総合支援チーム

当院の様々な専門性を持った職種がチームを形成し、これから増えてくる高齢者の入院、療養において特に認知症に対して支援を行うチームです。

認知症を持つ患者様は、入院し環境の変化などから混乱してしまったり不安に感じてしまうなどの症状がみられることが多くあります。少しでも認知症の人の安心につながるケアを行うため、多職種で週一回ラウンドをしています。医師、薬剤師、看護師、医療ソーシャルワーカー、臨床心理士、作業療法士など多職種が集まり活動しています。

早期離床・リハビリテーションチーム

集中治療室では、患者さんの状態に応じ、早期からのリハビリテーションを医師、看護師、理学療法士と協働し行っています。安全に行えるよう多職種で開始する時期を検討し、手順に沿って行い、早期回復に向けた支援や、長期臥床による合併症予防に取り組んでいます。

医療安全対策チーム

医療安全対策チームは医療安全管理者・医師・薬剤師・看護師・臨床検査技師・放射線技師・理学療法士・臨床工学士・事務員の様々な職種で構成されています。インシデント・アクシデントの分析や対策などを検討したり、転倒転落防止や心電図モニター等適切な管理のためにラウンドをしています。また、全職員を対象とした医療安全に関する研修会の企画・運営などの活動も行っています。

AST(Antimicrobial Stewardship Team) 抗菌薬適正使用支援チーム

ASTは感染症患者さんへの適切な治療、耐性菌の発現・拡大予防などを目的に、抗菌薬の使用状況を確認し、抗菌薬の選択や投与量の提案のほか、感染症治療に必要な検査に関することなども主治医に提案、助言を行っています。

排尿ケアチーム

排尿ケアチームは、医師・看護師・理学療法士・薬剤師など多職種で活動しているチームです。尿漏れや尿が出ないなど排尿に関するトラブルを持った患者さんに対し専門的な知識や経験を活かし排尿を自力で出来ることを目的に活動しています。オムツやパットの選択方法、自己導尿指導などを行い、できるだけ生活に不自由さを感じることなく過ごせるように支援しています。

ASA肝臓チーム

慢性肝疾患患者さんやご家族の支援を目的とし、医師・肝臓コーディネーターの資格を有する看護師・薬剤師・臨床検査技師・管理栄養士・医療クラークの多職種で活動をしています。毎週肝臓カンファレンスを開催し、B型・C型肝炎ウィルスキャリアの方の受診推奨を図っています。

2ヶ月に1回肝臓病教室を開催し、講演後や患者からの相談に専門スタッフが対応し、肝疾患に関する情報を通じコミュニケーションの場となっています。

構成メンバー

医師・看護師・薬剤師・臨床検査技師・栄養士・保健師・医療クラーク

肝臓カンファレンス

肝臓カンファレンス

周術期管理チーム

手術を受ける患者様とそのご家族に対して、多職種(医師・薬剤師・臨床検査技師・看護師・管理栄養士・理学療法士・歯科衛生士・病院事務職員など)でチームを組み、安全・安心な手術を提供することを目的に活動しています。

手術が決定した外来時から手術前の全身状態の確認や手術に向けた準備、手術中の全身管理、手術後のケアなどを行い、手術後の合併症を予防して早期に社会復帰できるように支援しています。

摂食嚥下チーム

「口から食べること」は、生きていくためにとても重要なことで、また喜びや楽しみにもつながっています。しかし、加齢や廃用症候群、誤嚥性肺炎、脳血管疾患等の病気や障害により、「口から食べる」ことが難しくなられた患者さんに対して、主治医の先生や病棟看護師さんと協同し、再び安全に口から食べる機能を取り戻していただくことを目指し、発足したのが「摂食嚥下チーム」です。

「摂食嚥下チーム」は、脳神経外科医師、歯科医師、耳鼻科医師、管理栄養士、薬剤師、言語聴覚士、摂食嚥下障害看護認定看護師の多職種で構成されており、週1回、「口から食べる」ことが難しくなられた患者様の元をラウンドし、嚥下機能評価や口腔内の評価、栄養管理、嚥下訓練の指導を実施しています。「口から食べること」で治療やリハビリテーションへの意欲につながったり、また住み慣れた場所へと退院できるよう、チーム一丸となり患者さんと関わらせていただいております。

災害対策チーム

チームメンバーは、当院のDMAT(Disaster Medical Assistance Team)隊員を中心に活動しています。DMATとは専門的な訓練を受けた、医師、看護師、コ・メディカルからなり、災害発生直後から活動できる機動性を備えた災害派遣医療チームです。負傷者が多発する災害現場では消防や警察、自衛隊などの関係機関と連携しながら救助活動と並行して医療活動を行います。その専門的なスキルを活かし、院内の災害についての学習会や災害訓練を企画し、災害拠点病院の役割を担うため活動をしています。

救急総合診療トリアージチーム

夜間・休日の救急患者が受診して最初に行うのが、院内トリアージです。当院では救急外来経験3年以上で、トリアージについて約1年間学習します。そして、このチームで3症例を発表し、承認された看護師が「トリアージナース」となります。このトリアージナースが救急受診された患者から症状やフィジカルアセスメントなど情報収集を行い、緊急度を判定します。その緊急度の判断から救急受診された患者の優先順位を決定します。

このチームでは院内トリアージの全症例の中から、看護師の判断に疑問やアンダートリアージ症例(適切な基準より低めの判断を行ってしまうこと)をチームで検討し質の高い院内トリアージに向け活動しています。

RRT(Rapid Response Team)院内迅速対応チーム

入院患者における予期せぬ死亡、院内急変を未然に防ぐことを目的とするチームです。

重篤な有害事象や院内の予期せぬ死亡は突然発症するのではなく、60~70%の症例では心肺停止の6~8時間前に急変の前兆が認められるとされています。医師や特定・認定看護師、病棟スタッフとともに、早期に急変を認識して介入できるよう取り組んでいます。

身体拘束最小化チーム

身体拘束は、自由を制限することであり、基本的人権や人間の尊厳を守ることを妨げる行為です。当院では2024年7月に多職種からなる身体拘束最小化チームを立ち上げ、チームラウンドを行い、実際に患者さんを訪問してスタッフの意見を聞きながら身体拘束最小化についての検討を行っています。患者さんの尊厳と自律を尊重し、身体拘束を安易に実施することなく、職員ひとり一人が身体拘束による身体的・精神的弊害を理解し、身体拘束を行わない医療・看護が提供できるように努めていきます。

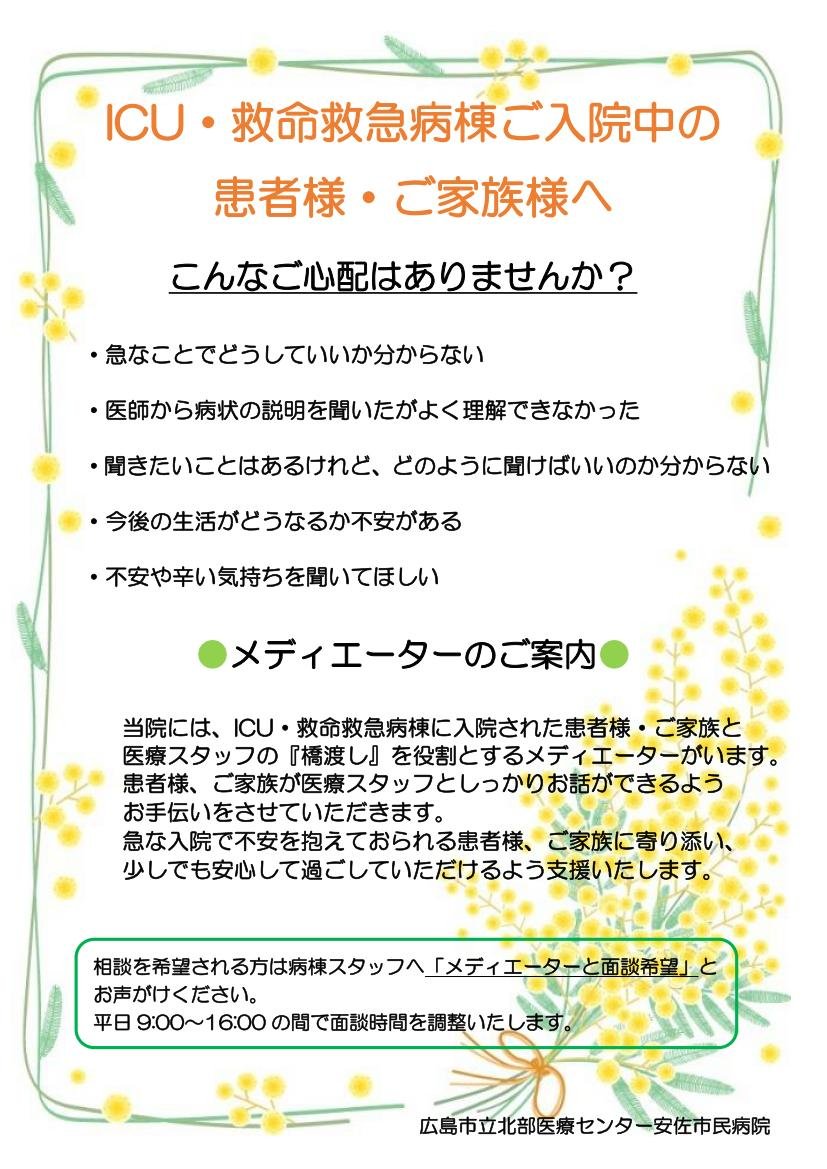

重症入院患者サポートチーム

当院では重症入院患者・家族を支えるために、重症入院患者サポートチームが活動しています。治療に直接関わらない中立的な立場を生かして、患者・家族と医療スタッフとの『橋渡し』の役割を担います。

またチーム構成員に入院時重症患者対応メディエーター養成講座修了者を配置し、患者・家族と直接面談し、精神的サポートや治療における意思決定支援なども行っています。

急な状態変化による入院で不安を抱えておられる患者・家族が少しでも安心して過ごせるよう、また納得した意思決定ができるようにチームで考え支援を行います。

医療業務効率化DXチーム

DXとは、Degital Transformation(デジタルトランスフォーメーション)の略称でデジタル技術によって、ビジネスや社会、生活の形・スタイルを変えることです。当院のDXチームは、RPA(Robotic Process Automation)や人工知能など様々なデジタル技術を活用し、業務の改善や効率化を目的に活動しております。

SOTT(職種横断棚卸しチーム)

SOTT(職種横断棚卸しチーム)は、RPA(Robotic Process Automation)を用いて事務的な定型作業を自動化し、職員の業務負担を軽減することを目的に結成されたチームです。院内の各部署から自動化の依頼を受け、RPAで自動化するプログラム(シナリオ)の作成を行っております。現在、200以上のシナリオを作成しており、1ヶ月あたり1500時間以上の業務削減効果を達成しています。

精神科リエゾンチーム

リエゾンチームとは

身体各科に入院中の患者さんのこころの問題に対応する専門チームです。

活動内容

患者さんの精神状態を把握し支援が必要な場合、速やかに介入することで症状を和らげ、早期の退院に繋げます。こころの問題に対してチームでカンファレンスや回診を行い、専門性を活かして各々の視点から解決策を探っています。

チームメンバー

精神科医師、認定看護師、臨床心理士、精神保健福祉士、薬剤師、作業療法士で構成されます。

対象となる症状や疾患

・ せん妄(身体に何らかの負担がかかったときに生じる精神機能の混乱)、不眠や不安、気分の落ち込みなど精神症状を生じた方

・ 精神疾患を有する方

・ 精神医学的評価や治療が必要だと担当医が判断した方 など

画像病理報告書既読対策チーム

今日の専門性の高い医療においては、分業化が必須であり、複数の診療科の医師による診断がその基盤となっています。各診療科医師間での重要な情報の伝達は「報告書」によって行われています。

病変の存在診断の重要な手法の一つは画像診断によって行われますが、これは主に放射線診断医師が担当します。また、病変を摘出して顕微鏡を使って検査する病理診断は、特に腫瘍診断では重要な役割を果たしますが、細胞検査士、病理診断科医師により行われています。これらの診断結果は主に「報告書」によって患者様を担当する主治医に伝達されます。

しかしながら、昨今、報道されているように、この「報告書」の見落としによる悪性腫瘍の治療開始遅延が問題となる事例が散見されています。

当院では、こうした「報告書」の見落としを防ぐために対策チームを組織し、検査を担当した医師、主治医が画像診断、病理診断「報告書」を確認し、その後の診療につなげていることをチェックしており、円滑に治療が開始されるように取り組んでいます。