- ホーム

- 診療科・部門

- 泌尿器・前立腺・腎臓・副腎外科

- 症例・治療情報

- 5)前立腺癌

5)前立腺癌

前立腺は男性のみに存在する臓器で前立腺癌はこの前立腺組織が癌化することで発生します。50代後半から急速に増え始め70歳代の年齢層で多く発生し、男性10万人当たり年間149人に新たな前立腺癌が発生しています(2018年 国立がん研究センターがん情報サービス)。食生活の欧米化や社会の高齢化に伴い、他の癌に比べて今後も増加が予想されています。前立腺癌は早期に発見される癌が多く全体の5年生存率は約90%で他の癌に比べて予後は良いとされますが、進行した前立腺癌の予後は不良のため他の癌と同様に早期発見・早期治療が大切です。

1.最新のMRI-超音波融合画像技術による前立腺癌の診断

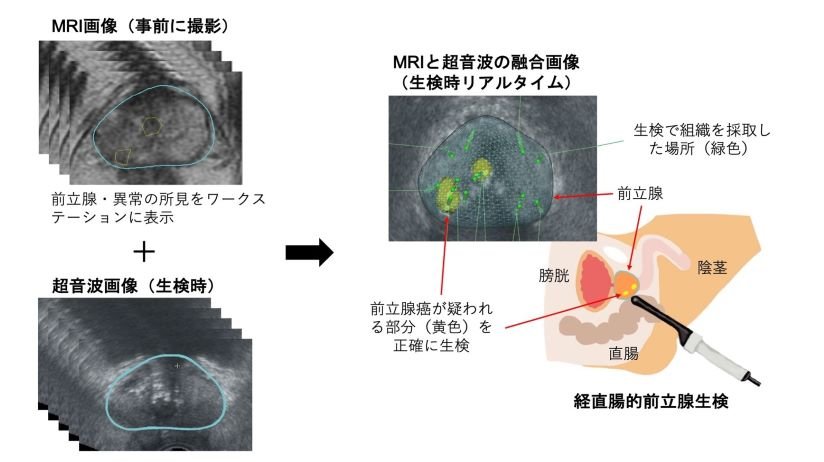

早期発見には前立腺癌の血液マーカーである前立腺特異抗原(PSA: 正常値 4.0ng/ml以下)を測定します。前立腺肥大症や前立腺炎でもPSAが高値となりますので、確定診断のための経直腸的前立腺生検を行います。当科では前立腺のMRI画像と前立腺生検時の超音波画像を融合させ、狙った病変を極めて高い精度で組織採取ができる最先端の診断技術MRI-超音波融合画像ガイド下前立腺生検を他施設に先駆けて導入しています。

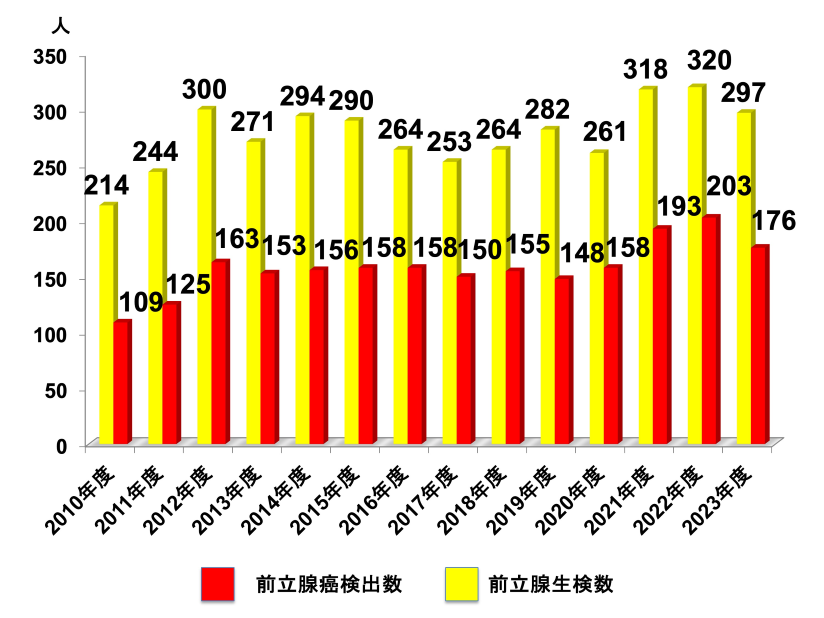

従来年間約300名の前立腺生検を行い、そのうち約50%の方に前立腺癌が発見されていましたが、MRI-超音波融合画像ガイド下前立腺生検によって従来の方法に比較して癌の陽性率がさらに上昇しています。

前立腺がんと診断された場合はCTや骨シンチなどの画像検査を行って病気の進行度を判定し、患者さんの年齢、病期、癌の悪性度、全身状態、ご希望などを考慮し最終的な治療方針を検討します。

2.前立腺癌の治療

前立腺癌の治療は手術療法、放射線療法、内分泌療法の3つが柱です。前立腺に限局した(転移のない)症例に対しては積極的に手術療法、放射線療法などの根治的治療を行っています。

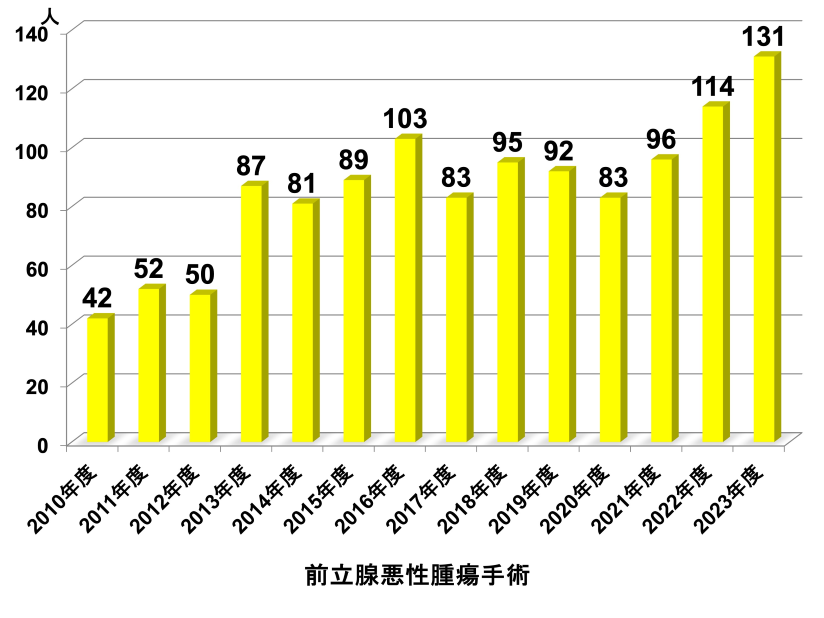

3.技術精度を追求した最先端ロボット手術

腹部を切開せず、お腹に小さな穴をあけて、腹腔鏡を用いてすべてお腹の中で行います。3Dハイビジョンによる立体的な映像とロボットアームによる極めて安定した精密な手術が可能で従来の開腹手術では難しかった手術操作が確実に行えるため、極めて精度の高い手術手技が可能です。前立腺癌に対する手術療法では男性性機能の喪失が問題になりますが、当科では男性性機能温存を目的とした勃起神経の温存術式を積極的に行っています。また、前立腺癌に対する術後尿失禁(尿漏れ)も大きな合併症の一つですが、早期に改善させるような工夫を可能な限り取り入れています。当科ではロボット手術に特化したハイボリュームセンターとしてこれまで多数の経験を有し、合併症を最小限にすることから術後早期(7日目)の退院を実現しています。

これまでのわれわれの実績では、輸血(同種血)は0%、直腸損傷などの重篤な術中合併症は0%、手術から退院までの日数は7日(中央値)で極めて安定した治療成績を国内・海外に向けて広く発信し、高い評価を得ています。

4.放射線療法

手術と同様、前立腺に限局している癌や前立腺癌根治術後に局所再発が疑われる場合は放射線療法の対象となります。癌の進行度・悪性度などによって内分泌療法を併用します。三次元原体照射や強度変調放射線治療など、標的部位のみに集中させて高い線量を照射することが可能で以前に比較して合併症が格段に少なくなっています。

5.内分泌療法

前立腺は男性のみに存在します。前立腺癌の増殖は男性ホルモンに依存しており、精巣から分泌される男性ホルモンを遮断することで、癌細胞が死滅、あるいは増殖が停止します。内分泌療法には以下の方法があります。

①LH-RHアナログ

1ヶ月、3ヶ月、あるいは6ヶ月に1回の皮下注射で去勢術と同じ内分泌環境(男性ホルモンの遮断)が得られる注射です。

②抗アンドロゲン剤

男性ホルモンが男性ホルモン受容体に結合するのを阻害する薬剤です。

③アンドロゲン完全遮断療法

実際には、精巣以外に副腎からも少量の男性ホルモンが産生されており、これが癌を活性化させることがあります。そこでLH-RH アナログと抗アンドロゲン剤を併用することによって、完全に男性ホルモンを遮断する方法が考案され、実際の臨床では最も広く行われています。

④去勢術(両側精巣摘除術)

両側の精巣を摘除しますが、最近では以下の皮下注射剤が普及し、施行するケースはありません。

⑤女性ホルモン剤

男性ホルモン産生抑制だけでなく、癌細胞に対する直接作用もあり、古くから使用されてきましたが、血栓症などの副作用に注意が必要です。

⑥ステロイド剤

①~⑤までの内分泌療法が無効となった状態でも、効果のある場合があります。

6.化学療法

内分泌療法に反応しなくなった去勢抵抗性前立腺癌に対し「ドセタキセル」による治療を行っています。

さらに、「ドセタキセル」が無効になった症例に対し「カバジタキセル」の治療も多数症例に行っています。

7.難治性前立腺癌に対する最先端治療

去勢抵抗性前立腺癌に対する新規治療薬

転移を有する症例や手術療法、放射線治療などの根治的治療を受けた後に再発した症例には男性ホルモンを抑える内分泌治療が適応となります。これは前立腺癌の発生や進行に男性ホルモンが深く関与しているため、内分泌療法によって前立腺癌の進行を抑えることが可能になるためです。しかしながら一部の前立腺癌では内分泌療法を行っているにもかかわらず、癌がさらに進行してくる状態(内分泌治療が効きにくいがんが生き残り増殖する)になることがあります。このような前立腺癌を難治性の去勢抵抗性前立腺癌といい、治療には新規経口薬剤(エンザルタミド、アビラテロン、アパルタミド、ダロルタミドなど)による内分泌治療や抗がん化学療法が適応となります。さらに新たな治療の選択肢としてがんゲノム治療が登場しました。この治療法はこれまで救済が難しかった去勢抵抗性前立腺癌の症例に対し遺伝子検査を行い遺伝子変異がある場合に受けることができます。当院はがんゲノム医療連携病院としてこれらの最先端治療を行っています。

8.待機療法

悪性度の低い癌、腫瘍量が少なく予後が良好と予測される症例は臨床的に治療意義の低い前立腺癌と考えられるため、症状が出現してから治療を行うという方法です。過剰治療を避ける目的でPSAを測定しながら無治療で経過観察を行いますが、必要であれば癌の増悪を検査(再生検)したり、根治療法に切り替えます(積極的待機療法)。これらの治療法は限られた症例に対して適応としています。