内分泌・糖尿病内科

ご挨拶

内分泌・糖尿病内科では、糖尿病や下垂体・甲状腺・副甲状腺・副腎疾患などの内分泌疾患の精査、加療を行う科です。外来診療と共に、糖尿病の血糖コントロール入院、教育入院、内分泌検査・治療入院などを行っております。また、他科の急性疾患で入院した患者の血糖管理、周術期血糖管理、糖尿病初回介入における糖尿病指導を主な業務としております。長期にわたって治療継続が必要な疾患が多い科です。病気と上手く付き合っていく方法を一緒に考えましょう。

施設認定

- 日本糖尿病学会認定教育施設

- 日本内科学会認定教育病院

糖尿病の診療について

糖尿病には1型、2型、肝性(肝臓疾患によるもの)、膵性(膵疾患によるもの)、癌の化学療法に伴った免疫関連副作用によるもの、妊娠糖尿病、ステロイド性などいろいろな原因があります。糖尿病は、高血糖がなければ症状が現れません。そのため、糖尿病になっていることに気づいていない方も多くいます。

血糖値が高い状態が続くと、重篤な症状がなくても全身を蝕んでいきます。進行すると、神経障害(感覚が鈍くなり、しびれ、痛みが出ます)、網膜症(視力障害を起こします)、腎症(腎臓機能が低下して、最終的には透析が必要になることがあります)、脳梗塞、心筋梗塞、がん、足壊疽、認知症などの合併症が出現します。合併症が出たら、戻すことはできません。

まずは健診を受けましょう。健診で糖尿病が疑われたら、かかりつけ医を作っていただき、連携して治療を行って行きます。糖尿病の治療を開始しても自覚症状が出にくいため、治療を自己中断される方も多いです。一緒に糖尿病について考えませんか?

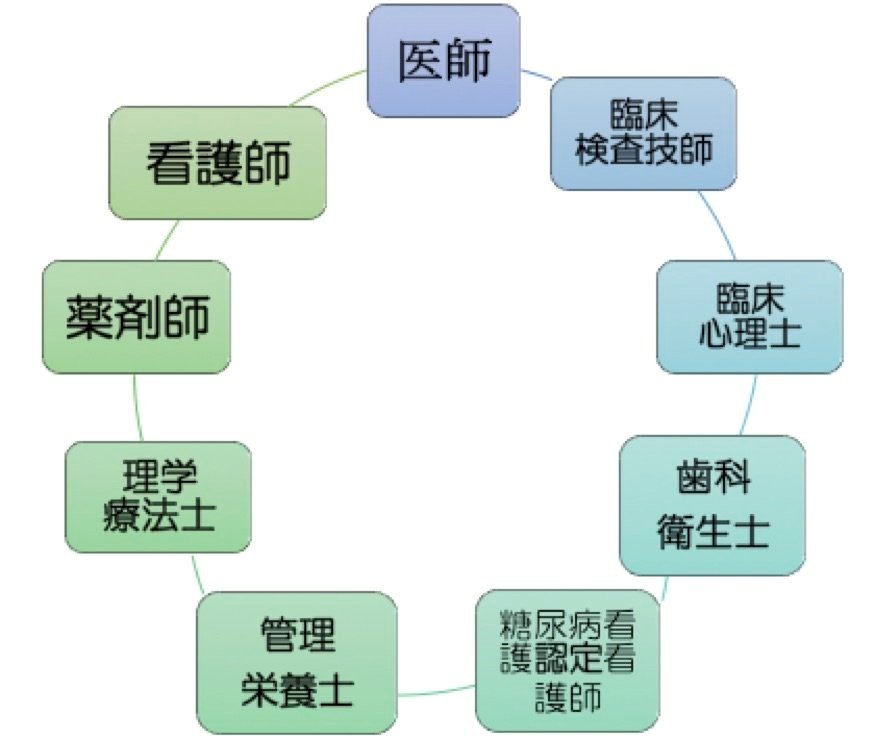

当院では、医師、看護師(糖尿病看護認定看護師1名、日本糖尿病療養指導士・広島県糖尿病療養指導士 約20名)、薬剤師、臨床検査技師、臨床心理士、理学療法士、歯科衛生士、管理栄養士で構成される糖尿病チームで専門性を持って治療に当たっています。

一口に糖尿病といっても、生活習慣が糖尿病コントロールに大きく影響します。生活習慣が異なる個々にあった治療法を提案することで、継続できる糖尿病治療を提案します。

糖尿病のない人と変わらない健康寿命(健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間)を目指して、一歩、踏み出してみませんか?

急性期病院のため、 『かかりつけ医』 制度を推進しています。疾患の状態が安定された場合にはかかりつけ医での治療継続をお願いしています。

アイソトープ治療の紹介

当院は県内では数少ないバセドウ病放射線療法(アイソトープ)が行える施設です。2015年1月から2023年3月までに55例(男性11例、女性44例)ご紹介いただき、治療を行いました。アイソトープ選択の理由としては、抗甲状腺薬による副作用(無顆粒球症もしくは好中球減少、蕁麻疹・皮疹、肝障害)、改善しない治療困難な症例です。

治療の流れとしては、

- 紹介受診日に検査とアイソトープについて説明します。

- アイソトープの適応あれば、治療日2週間前よりヨード制限食を開始し、当院放射線治療科を受診します。

- アイソトープ治療日に、131Iカプセルを内用し、そのまま帰宅。

- 131Iカプセルを内用2週間後に放射線治療科を再診します。

- その後、1ヶ月毎に内分泌・糖尿病内科へ再診いただき、経過観察します。

1回の治療では完全に改善せず、治療が2回必要になる症例もあります。基本は甲状腺機能低下症にしてホルモン補充を行うようになることが多いです。